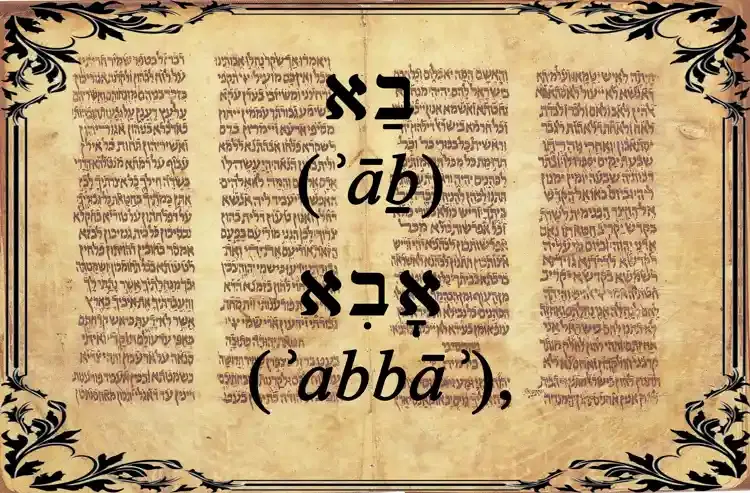

ʾāḇ (“pai”), ʾabbāʾ (“papai”) – Dicionário Teológico Hebraico do Antigo Testamento

A palavra ʾāḇ/ʾabbāʾ representa uma das expressões mais antigas, universais e teologicamente carregadas do vocabulário semítico, atravessando gerações de uso desde os estágios mais primitivos da linguagem até seu lugar central nos discursos afetivos e religiosos do judaísmo e do cristianismo. Sua persistência em formas quase inalteradas nas diversas línguas semíticas atesta tanto sua origem fonológica elementar quanto sua função sociocultural fundamental. O termo hebraico ʾāḇ constitui a matriz semântica de onde deriva o aramaico ʾabbāʾ, forma esta que, por sua vez, adquire relevância peculiar no contexto da piedade judaica tardia e do vocabulário do Novo Testamento. A presente análise explora o vocábulo em toda sua extensão: desde sua morfologia e provável origem onomatopaica, passando por suas ramificações culturais nas tradições judaicas e cristãs, até suas equivalências nos idiomas do antigo Oriente Próximo, inclusive no árabe corânico e nos títulos honoríficos egípcios. Trata-se, portanto, de um termo cuja simplicidade fonética contrasta com a profundidade simbólica que ele assume nas representações do pai — biológico, ancestral, social ou divino.

I. Forma e Etimologia da Palavra

A evolução da palavra ʾāḇ (אָב), “pai”, pode ser traçada desde as formas mais primitivas do paleo-hebraico pictográfico, onde a escrita ainda era composta de ideogramas herdados da tradição proto-sinaítica e influenciada por sistemas egípcios e cananeus. No estágio mais antigo, o termo era representado por dois sinais pictográficos: o primeiro, uma cabeça de boi (𐤀), correspondente à letra ʾālep̄, simbolizava força, liderança e primazia, sendo o animal mais valorizado das tribos nômades semíticas; o segundo, a planta de uma casa ou tenda (𐤁), correspondente à letra bēt, indicava habitação, família, estrutura e continuidade. Assim, a composição desses dois signos — boi + casa — formava um conceito visual e conceitual poderoso: “o líder da casa” ou “a força que sustenta a família”, ideia central à função do pai no contexto tribal semítico. Ao longo do tempo, com a sistematização do alfabeto hebraico e a transição para formas quadráticas no período pós-exílico, essa representação visual deu lugar à escrita fonética ʾāḇ (אב), preservando o mesmo valor semântico, embora perdendo a transparência pictográfica. No entanto, a ideia fundamental do pai como fundamento e protetor da casa permaneceu arraigada na consciência teológica e cultural de Israel.

O termo aramaico אִבָּא (ʾabbāʾ), equivalente à forma determinada de אֲבָא (ʾăḇāʾ), deriva diretamente do substantivo comum אַב (ʾāḇ, Strong H1), “pai”, com a adição da terminação -ā típica do estado enfático no aramaico ocidental. Essa forma determinada não representa um acréscimo de conteúdo semântico, mas sim uma função gramatical de definição, equivalente ao uso do artigo definido no hebraico (haʾāḇ, “o pai”). No contexto do aramaico falado na Palestina do século I, ʾabbāʾ era amplamente utilizado na linguagem cotidiana como vocativo, funcionando como termo afetivo com carga relacional forte, semelhante a “papai” ou “meu pai” com tonalidade respeitosa. Embora em muitos contextos seja usado como vocativo infantil ou doméstico, há evidências textuais — inclusive no uso talmúdico posterior — de que ʾabbāʾ também se tornou um título reverencial, especialmente entre mestres rabínicos, sendo aplicado a figuras de autoridade espiritual ou jurídica. Essa conotação mais solene, ainda que posterior à época bíblica, possivelmente já estava em curso no hebraico e aramaico da era helenística, o que relativiza a ideia de que Abba fosse exclusivamente uma forma afetiva ou diminutiva.

Em fontes judaicas extrabíblicas, particularmente nos textos rabínicos posteriores (como a Mishná e o Talmude), ʾabbāʾ aparece também como um termo técnico para mestres reconhecidos, indicando autoridade interpretativa ou sapiencial. Tal uso pode ter raízes anteriores, já perceptíveis em ambientes religiosos do Segundo Templo. O título “Abba” aplicado a sábios como Abba Arika ou Abba Saul denota não apenas afeição, mas posição institucional dentro da tradição oral judaica. Embora essas ocorrências não façam parte do cânon bíblico, elas demonstram a versatilidade do vocábulo, entre o íntimo e o reverente.

Tentativas de rastrear ʾāḇ/ʾabbāʾ até uma raiz triconsonantal semítica comum (como ʾ-B-B ou ʾ-B-H) fracassaram metodologicamente. O consenso filológico atual reconhece com Hermann Kohler (ZAW, vol. 55, 1937, p. 169ff.) e outros que ʾāḇ representa antes uma palavra onomatopaica, derivada da linguagem pré-articulada infantil, uma das primeiras sílabas balbuciadas por bebês, o que também justifica sua recorrência como base em todos os idiomas semíticos. Assim, sua origem não é morfológica, mas fonológica e expressiva: a vocalização natural do infante em seu primeiro vínculo de dependência com o pai.

No Novo Testamento, a forma abba é usada apenas em contextos devocionais e relacionais, jamais como referência legal, genealógica ou hierárquica. Aparece sempre transliterado no Novo Testamento grego, seguido da tradução equivalente: ἀββᾶ ὁ πατήρ (abba ho patēr), como quando Jesus utiliza Abba na oração do Getsêmani (Mc 14:36), e Paulo a incorpora nas fórmulas litúrgicas do Espírito que clama em nós (Rm 8:15; Gl 4:6), sinalizando uma continuidade consciente com a linguagem íntima de Jesus para com Deus. A junção de Abba e ho patēr parece funcionar como glossa explicativa para leitores gregos, sem suprimir o teor reverente e familiar da expressão semítica original.

II. O Vocábulo ʾAbbāʾ nas Tradições Judaicas

No hebraico bíblico, a forma ʾabbāʾ não ocorre. Porém, no aramaico dos Targumim, no Talmude e nos textos rabínicos da era pós-NT, abba aparece com frequência como título de honra, especialmente para rabinos e mestres: “Abba Saul”, “Abba Jose”, etc. Além disso, a forma ʾabbāʾ foi frequentemente incorporada a onomásticos judeus pós-exílicos e nomes próprios rabínicos, como elemento inicial de um patronímico reverente ou como forma abreviada de autoridade espiritual. Esse uso é particularmente atestado em documentos epigráficos e manuscritos judeus da era romana e bizantina, nos quais “Abba” antecede o nome pessoal e indica não apenas paternidade física, mas também liderança moral ou judicial (como em “Abba Hilkiyah” ou “Abba Yosef”). Essa onomástica religiosa reforça a noção de que, mesmo fora do contexto familiar, o termo mantinha conotação de precedência, respeito e domínio teológico. Em Berakhot 16b, o termo é usado como expressão de autoridade espiritual. Na estrutura do Sinédrio, o vice-presidente era denominado ʾAv, ou seja, “Pai” do Sinédrio. Já no contexto litúrgico e devocional, abba é raramente usado para designar Deus. O distanciamento entre o uso familiar e o divino nas tradições judaicas posteriores pode indicar a consciência do peso teológico inovador que o cristianismo primitivo atribuiu ao termo.

No uso popular, abba era uma das primeiras palavras proferidas por crianças e frequentemente empregada em contextos domésticos e parentais. A evidência de que escravos e servos não tinham o direito de usar abba para os senhores corrobora a ideia de que sua aplicação continha uma prerrogativa relacional exclusiva à filiação legítima. É o que está refletido em textos como Isaías 8:4, “antes que o menino saiba dizer abbi e immi” (“meu pai” e “minha mãe”), delimitando sua carga afetiva e sua função formativa no léxico da infância.

III. Desenvolvimento Litúrgico Judaico-Cristã

O uso de ʾabbāʾ em preces não se restringe a um vocativo devocional íntimo: em muitos textos da tradição rabínica, Abba aparece também como parte de fórmulas judiciais, apotropaicas ou de proclamação, nas quais a invocação ao “Pai” tem função ritual e protetiva mais do que afetiva. Essas fórmulas, especialmente em textos mágicos e místicos dos séculos I–IV d.C., como nos fragmentos dos Heikhalot e da Merkavah, associam “Abba” a epítetos divinos que visam assegurar a escuta celeste ou proteção contra o mal. Esse uso transicional entre a linguagem relacional e a linguagem ritual evidencia uma expansão semântica importante do termo no judaísmo antigo.

A incorporação do termo ʾabbāʾ ao vocabulário litúrgico cristão ocorre sob a égide da doutrina da adoção. Paulo emprega a expressão como parte da experiência subjetiva da filiação por meio do Espírito Santo, que permite ao cristão clamar intimamente ao Deus transcendente como “Pai”: “...recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai” (Rm 8:15). Isso é reiterado em Gl 4:6, onde se afirma que “Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o qual clama: Abba, Pai”. A expressão remonta diretamente à oração de Jesus em Mc 14:36: “Abba, Pai, tudo te é possível...”, demonstrando que o termo não é apenas teológico, mas também emocional e experiencial.

George Dalman interpretou ʾabbāʾ como “a linguagem da criança para com o pai”, descrevendo a transferência da intimidade familiar para o relacionamento com Deus. No entanto, J. Barr (JTS 39, 1988, pp. 21–47) advertiu contra uma leitura sentimentalizada ou exclusivamente infantilizada do termo, defendendo que abba também era usado por adultos em contextos de reverência. Ainda assim, seu uso conjunto com ὁ πατήρ (ho patēr) sugere uma dupla intenção: preservar o teor relacional do aramaico e, ao mesmo tempo, assegurar ao leitor grego o conteúdo teológico da expressão.

IV. Cognatos e Paralelos nas Línguas Semíticas e no Antigo Oriente Próximo

A. Egito

No contexto egípcio, a noção de paternidade é representada linguisticamente pelo termo 𓇋𓏏 (it), designação que se estende do pai biológico ao ancestral genealógico, com significações políticas e teológicas. O vocábulo aparece com frequência em contextos sociais e religiosos como referência ao chefe da família, ao patrono de linhagens, e ao rei como soberano benevolente. É notável a amplitude de uso dessa palavra na literatura funerária, administrativa e sapiencial, onde o “pai” não é apenas o gerador, mas também o protetor, o mantenedor e o centro ritual do culto familiar.

A expressão hebraica “pai de Faraó” (Gênesis 45:8) reflete, uma provável influência do título egípcio 𓇾𓏏𓈖𓂋 (yt-nṯr), “pai divino”, conferido ao vizir e outras autoridades de alto escalão. Esse uso mitiga o desconforto teológico da designação divina do rei egípcio, transferindo para José o papel de mediador paternal, sem a implicação de divinização. A equivalência funcional entre o “pai de Faraó” hebraico e o yt-nṯr egípcio revela um intercâmbio de categorias políticas e religiosas no discurso diplomático entre as culturas semíticas e faraônicas.

As expressões “pai dos órfãos” e “esposo das viúvas” frequentemente atribuídas ao rei, assim como as designações honoríficas “pai do povo” e “pai dos dois países”, revelam uma dimensão simbólica da autoridade régia que se constrói sobre a linguagem da paternidade. No registro da vida privada, o filho herda a obrigação ritual de sustentar o nome e a presença do pai no além-túmulo, garantindo-lhe continuidade através de oferendas e fórmulas litúrgicas. Um exemplo notável encontra-se na inscrição de Khnumhotep, que afirma: “Eu exaltei o nome de meu pai e mantive o culto funerário com todas as suas provisões”, ressaltando a íntima conexão entre o dever filial e a preservação da honra paterna no mundo dos mortos.

A literatura sapiencial egípcia é quase sempre moldada como o discurso de um pai ao filho — ou ao menos se apresenta como tal — conferindo à figura paterna um papel didático, normativo e fundacional. As Instruções de Ptahhotep, do sábio de mesmo nome que teria vivido durante a 5ª Dinastia, exemplificam esse modelo, onde a autoridade do pai é vista como canal de sabedoria milenar. No plano teológico, “pai” é epíteto divino amplamente atestado. Osíris, por exemplo, é chamado “pai de Hórus” (Pyr. 650b), título que sublinha sua função geradora e transmissora do direito régio. Atum, Rá, Nun, Geb, e Ptah também são chamados de 𓇾𓏏𓊹𓅱 (it nṯr.w), “pai dos deuses”, título que implica primazia ontológica e autoridade hierárquica. É significativo que Amon seja descrito como “pai e mãe da humanidade”, uma fusão simbólica que une os princípios criacional e nutritivo num só ser divino.

O título “pai do filho, ama do infante”, frequentemente aplicado ao rei, inscreve a autoridade real nas categorias afetivas da paternidade e maternidade, sugerindo um ideal de governo protetor, formador e sustentador. Esse léxico divino e político de paternidade estabelece conexões conceituais com a teologia bíblica, na qual Deus é invocado como pai num duplo registro: da aliança e da criação.

B. Mesopotâmia: Sumério e Acádio

Na esfera cultural mesopotâmica, as línguas suméria e acádica oferecem um léxico profundamente elaborado em torno do conceito de “pai”, refletindo tanto estruturas familiares quanto cosmologias religiosas e ordenamentos sociais. No sumério, encontramos pelo menos três vocábulos diferenciados para expressar o papel paterno: 𒀀 (a), que, em contextos primordiais, denota o “gerador” e posteriormente aparece como 𒀀𒀀 (a-a), forma intensiva que enfatiza o papel originário do pai; 𒀊𒁀 (ab-ba), que adquire sentido de “chefe da família” ou “patriarca”, sendo comum em contextos legais e cerimoniais; e 𒀜𒋫 (ad-da), mais restrito geograficamente, usado em textos de Nippur e com possíveis correspondências no elamita. O epíteto sumério 𒀊𒁀 𒀭𒀭𒈾𒉈𒈾 (ab-ba dingir-dingir-e-ne), “pai de todos os deuses”, atribuído a Enlil, exemplifica o uso teológico da paternidade enquanto símbolo de primazia e poder. Em paralelo, a expressão 𒀀𒀀 𒅗𒆗𒈠 (a-a kalam-ma), “pai da terra”, alude ao papel de Enlil como criador e mantenedor da ordem cósmica e política.

Embora o sumeriano possua a forma 𒀀𒀀 (a-a) como termo para “pai”, destaco que essa palavra funcionava mais como empréstimo fonético no acádio tardio do que como um termo autônomo com estrutura morfológica sumeriana própria. Seu uso mais comum nos textos administrativos e legais está restrito ao campo onomástico ou como título de parentesco em listas genealógicas. Assim, o valor semântico de “pai” em sumério não apresenta a mesma riqueza metafórica, afetiva ou institucional observada nas línguas semíticas.

Além da forma comum 𐎀 (ʾab), o ugarítico também preserva as formas variantes 𐎀𐎄 (ʾd) e 𐎀𐎄𐎐 (ʾdn), que aparecem nos textos como designações respeitosas ou afetuosas para o pai, indicando graus distintos de proximidade ou deferência. Por exemplo, em KTU 1.23:32ff.,1 a expressão “ʾd ʾd” é paralela a “ʾm ʾm”, sugerindo uma estrutura vocativa equivalente a “papai” e “mamãe” em repetição afetiva. A forma ʾdn se aproxima semanticamente de “senhor” e, segundo van Selms (Marriage and Family Life in Ugaritic Literature, p. 62), pode funcionar como substituto do termo “pai” em discursos cerimoniais ou submissos. Essas formas devem ser cuidadosamente distinguidas da designação puramente biológica, pois revelam um campo semântico onde afeto, respeito e autoridade se entrelaçam.

No acádio, o termo correspondente é 𒀊𒌈 (abum), empregado tanto para o pai natural quanto para figuras de autoridade e tutela. A forma aparece de modo consistente em documentos legais, epistolares e litúrgicos, articulando a autoridade familiar com as instituições civis e religiosas. A figura do pai é associada ao gerador (bānu), e as terminologias paralelas alidānu (“pai físico”) e abī (“meu pai”) surgem em inscrições que expressam laços de filiação e dependência, seja natural, social ou religiosa.

O TLOT ressalta que o acádio possui distinções léxicas notáveis, como 𒀀𒁍 𒈠𒊒𒁍 (abum walidum), “pai biológico”, em contraposição a 𒀀𒁍 𒈬𒊒𒁍 (abum murabbisum), “pai adotivo” ou “tutor educador”. Essa diferenciação semântica indica uma elaboração institucional da paternidade na sociedade babilônica, onde a função paterna podia ser formalizada fora do vínculo sanguíneo, sobretudo no contexto de guildas, contratos legais e adoções de escravos. Em cartas privadas, abum também aparece como forma honorífica, indicando prestígio, especialmente na correspondência entre escribas e oficiais.

Nas inscrições reais e correspondências diplomáticas, a linguagem de filiação é profundamente desenvolvida. O documento de Mari (TCL, 14, 13:27) declara: “Tu és meu pai e meu senhor; não tenho outro pai senão tu”, exemplificando como o título “pai” transcende o biológico e se torna metáfora de fidelidade e autoridade política. Os sheiks seminômades, especialmente na região de Mari, eram designados como abu, demonstrando o uso sociopolítico do termo. Em alguns textos, abu adquire sentidos técnicos como “oficial”, “administrador” ou “chefe de ofícios”, como na expressão abu ummāni kalduma, “mestre de todos os ofícios”.

As fontes legais, como o Código de Hamurabi, delineiam com clareza a autoridade e os limites da função paterna. O §195 estipula, por exemplo, que o pai pode vender o filho como escravo, mas não possui direito de vida e morte ilimitado. A paternidade acádica impõe responsabilidades rituais e morais: em Enūma Eliš VII, 147, lemos: “Que o pai conte a história [da criação] ao seu filho”, enfatizando o papel educacional e litúrgico do pai na transmissão do saber cosmogônico.

A função cultual do pai é igualmente reforçada no contexto dos ritos funerários e de herança, onde o filho deve manter o culto ancestral — dever frequentemente formalizado nas cláusulas de testamento. A autoridade paterna transcende para o domínio divino: os grandes deuses são chamados abū ilāni (“pai dos deuses”), abū kib-rāti (“pai das regiões”), ou abū šalmāt qaqqadi (“pai dos de cabeça escura”), esta última expressão designando a humanidade. O vocábulo abum comunica, assim, tanto a noção de origem quanto a de domínio, afeto e proteção.

A estrutura de paternidade é também refletida nos nomes próprios, especialmente nos teofóricos. Nomes como dSîn-abûšu (“Sin é seu pai”) ou Šamaš-abî (“Šamaš é meu pai”) revelam uma teologia da proteção divina e da confiança individual. Segundo Stamm, nomes teofóricos com ab expressam “confiança prospectiva”, ou seja, a expectativa da fidelidade divina em moldes familiares. Em outras construções, abû substitui diretamente um nome divino: Abi-nāṣir (“meu pai protege”), Abi-iddina (“meu pai concedeu”), Abi-kudurra (“meu pai é auxílio”).

A função de “pai” como substituto de divindade também aparece em orações e epítetos: “Ele perdoa como um pai”; “Ele ama como um pai ama o filho”, demonstrando que o paradigma de paternidade é aplicado diretamente à relação entre o humano e o divino, fundamentando os laços de clemência, disciplina e herança espiritual no modelo familiar.

C. Semítico Ocidental: Ugarítico, Fenício, Aramaico e Tradições Epigráficas

No domínio do semítico ocidental — particularmente nas línguas ugarítica, fenícia, moabita e aramaica — o termo para “pai” aparece de forma consistente como 𐎓 (ʾb), com valor tanto genealógico quanto metafórico, e com densidade simbólica e teológica notável. Em Ugarit, os textos mitológicos, rituais e reais empregam ʾb em contextos diversos, desde a invocação direta de um progenitor até epítetos cósmico-teonímicos. A inscrição 𐎓𐎋𐎓 (ab bn ilm), “pai dos filhos dos deuses”, confere ao termo uma função estrutural no panteão, sugerindo o papel generativo e hierárquico da divindade em relação a outros deuses. Da mesma forma, o epíteto 𐎓𐎀𐎄𐎎 (ab ʾdm), “pai da humanidade”, afirma uma relação de origem e tutela entre divindade e humanidade, possivelmente atribuída a El, a divindade suprema cananeia.

Outros títulos obscuros, como 𐎓𐎌𐎐𐎎 (ab šnm), cuja interpretação oscila entre “pai de Šanam” (seja este um lugar, um ser angelológico ou um conceito cósmico), mostram o uso de ʾb como parte integrante de fórmulas onomásticas teológicas. Tal linguagem é típica da construção hierárquica do cosmos ugarítico, no qual as figuras paternas — sejam humanas ou divinas — assumem funções de governo, proteção e mediação cultual.

A inscrição real de Kilamuwa (KAI 24) evidencia o uso metafórico e político de ʾb: “fui pai para um, mãe para outro, irmão para um terceiro”. A polissemia da figura paterna é aqui empregada para descrever o papel multifuncional do rei como educador, cuidador e protetor dos súditos. De modo semelhante, em Karatepe (KAI 26), o rei declara: “Baal me fez pai e mãe dos Danuna”, atribuindo sua função régia a uma investidura divina mediada pela figura da paternidade. Esses exemplos epigráficos revelam a paternidade como paradigma de liderança e beneficência.

A inscrição de Ahikar (Ahikar 55) apresenta o personagem-título como “pai de toda a Assíria”, linguagem que o consagra como conselheiro-mor do império, alguém cuja sabedoria o qualifica a ser figura tutelar não apenas de indivíduos, mas de toda uma nação. A expressão “byt ʾb” (“casa do pai”) recorre com frequência tanto a realidades genealógicas quanto institucionais, denotando clãs, dinastias e linhas sucessórias que giram em torno de um patriarca real ou ancestral.

Nomes teofóricos compostos com ʾb são abundantemente atestados no semítico ocidental, funcionando ora como expressões da ação divina, ora como substitutos de nomes divinos. Tais nomes incluem ʾAbirām (ʾb-rm, “o pai é exaltado”), ʾAbi-Rāpi (ʾb-rpl, “o pai cura” ou “Rāpi é o pai”), ʾAbi-Milku (ʾbmlk, “meu pai é rei”), Rašap-ʾAbi (rasap-abi, “Reshef é o pai”), ʾAštarʾAbi (ʿaštar-abi, “Astarte é o pai”), e Ripʾab-ʿbrtp (ripʾab ʿbrtp, “Ripʾab de ʿBirṭap”). Nesses exemplos, o elemento ʾb desempenha papel teológico: pode designar o deus como “pai” do fiel, ou funcionar como o nome do próprio deus. Essa ambiguidade entre epíteto e identidade divina caracteriza a teoforicidade cananeia e fenícia.

Segundo Martin Noth, os nomes compostos com ʾb e ʾḥ (“irmão”) são particularmente característicos do norte semítico ocidental, especialmente do entorno ugarítico-fenício e dos estados aramaicos. Essa tendência onomástica reflete um período em que o deus tribal era compreendido como “pai do clã” — figura não apenas criadora, mas patronal e judicial, cuja autoridade espiritual se confundia com a liderança política e familiar. Tais nomes funcionavam, portanto, como invocações de proteção, bênção ou reivindicação de herança divina.

As tradições aramaicas ampliam ainda mais essa concepção. O TDOT registra que algumas inscrições afirmam que um rei foi colocado no trono por causa da “justiça” ou da “lealdade” (ṣdq) de seu pai — evidência de que o mérito do pai, e não apenas sua linhagem, podia conferir legitimidade ao filho. A Epopéia de Aqhat é outro testemunho relevante: menciona os deveres cultuais do filho para com o pai, especialmente no cuidado com os ritos após a morte. Isso demonstra que o vínculo entre pai e filho era, desde cedo, mediado por obrigações cultuais e por um senso de continuidade religiosa.

Essas observações apontam para uma constante: em todo o semítico ocidental, a figura do pai transcende a biologia. Ela é, ao mesmo tempo, ancorada na função social do provedor, elevada pelo prestígio do ancestral, saturada de sentido religioso e mobilizada como símbolo político. Como em outros contextos do Antigo Oriente Próximo, a imagem do pai não serve apenas para descrever o relacionamento humano, mas sobretudo para modelar a relação entre a comunidade e a divindade, entre o rei e seus súditos, entre a tradição e sua transmissão.

V. Árabe e os Textos Corânicos

No Alcorão, o termo أَب (ʾab) ocorre em contextos marcadamente genealógicos e teológicos, reiterando o papel do pai como elo ancestral e figura moral. Por exemplo, em Surata al-Anʿām 6:74, lemos: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ (wa-iḏ qāla ibrāhīmu li-ʾabīhi āzara) — “Quando Abraão disse a seu pai Azar...”. Aqui, ʾabīhi (“a seu pai”) aparece em construção genitiva, reiterando o uso afetivo e de identificação genealógica, exatamente como nas narrativas veterotestamentárias em Gênesis 11:27 e Josué 24:2. O mesmo padrão aparece em Surata Maryam 19:42: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ (iḏ qāla li-ʾabīhi yā ʾabati) — “Quando ele disse a seu pai: ó meu querido pai...”. O termo ʾabati, com sufixo de ternura e proximidade, reforça a carga emocional, análoga ao uso hebraico da forma אבִי (ʾāḇî, “meu pai”) em expressões de reverência, como em 2 Reis 5:13 (“meu pai, se o profeta te dissesse...”).

É especialmente relevante notar que o termo árabe ʾab também compartilha os mesmos prolongamentos metafóricos de seu cognato hebraico. No discurso islâmico posterior, encontramos o uso honorífico de ʾab em construções como أَبُو بَكْرٍ (ʾabū bakrin, “pai de Bakr”) ou أَبُو الْحَسَنِ (ʾabū al-ḥasani, “pai de al-Ḥasan”), que, embora referindo-se a filhos biológicos, evoluem para epítetos e alcunhas sociais — uma prática já atestada nas genealogias hebraicas como avi-melekh (“meu pai é rei”) ou avi-rami (“o pai é exaltado”). O componente teofórico em hebraico, como ʾāḇ associado a ʾĒl ou YHWH, tem seu paralelo árabe na construção teológica do Tawḥīd, na qual o Pai não é evocado como título divino (em contraste com o cristianismo), mas a função paterna humana é usada para indicar transmissão, proteção e vínculo moral.

Curiosamente, o Alcorão evita explicitamente o uso de ʾab para se referir a Deus. Embora a linguagem corânica reconheça Allah como Criador, Sustentador e Misericordioso, jamais o qualifica como “pai” — diferentemente da tradição bíblica, na qual Deus é abertamente chamado de Pai de Israel (cf. Deuteronômio 32:6; Isaías 63:16). Isso marca uma distinção teológica, mas não etimológica: o conceito de ʾab como origem e autoridade persiste em ambas as tradições, apenas submetido a diferentes enquadramentos dogmáticos. De fato, mesmo no Islã, o pai terreno é investido de função pedagógica e moral, como se vê na surata Luqmān 31:13: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ (wa-iḏ qāla luqmānu li-ibnihi wa-huwa yaʿiẓuhu) — “Quando Luqmān disse a seu filho, enquanto o exortava...”, o que remete às instruções parentais do livro de Provérbios (cf. Pv 4:1: “Ouvi, filhos, a instrução do pai”).

Assim, o vocábulo ʾab constitui um ponto de convergência léxico entre as tradições hebraica e árabe, preservando tanto sua raiz fonológica quanto sua função cultural: designar aquele que transmite vida, autoridade, memória e sabedoria. Essa continuidade semântica, que atravessa milênios, não só atesta o parentesco entre as línguas, mas também revela uma antropologia semítica comum — em que o pai não é apenas o que gera, mas o que representa, guia e estrutura o universo relacional. O Antigo Testamento e o Alcorão, cada qual à sua maneira, reconhecem essa figura como eixo fundamental da existência humana e como espelho (direto ou indireto) da autoridade divina.

VI. A Peshitta e a Versão Ge’es

No Targum palestinense e na Peshitta, ܐܒܐ aparece como o termo regular para pai, refletindo usos idênticos aos do hebraico bíblico, como em Gênesis 22:7 (ܐܒܝ, ʾabī, “meu pai”) ou Deuteronômio 5:16 (ܘܐܝܩܪ ܠܐܒܘܟ, wa-yiqar le-ʾabukh, “honra teu pai”). Não há distinção gramatical entre ʾāḇ e ʾabbā quanto à função genealógica, mas a forma com sufixo -ā tornou-se comum nos contextos litúrgicos e teológicos. O uso nos textos talmúdicos aramaicos, sobretudo no Talmude Babilônico, também demonstra a alternância entre אב (ʾav) e אבא (ʾabbā) como formas honoríficas e relacionais, sendo ʾAbbā até mesmo nome próprio de rabinos importantes, como Abba Arikha, indicando a evolução do termo em direção a uma identidade religiosa e intelectual.

Na tradição etíope, o termo para pai é አቤት (ʾabēt), presente no Ge’es — língua litúrgica e literária da Etiópia cristã. A palavra አቤት é uma forma intensificada e reverencial, frequentemente usada como apóstrofe respeitosa ou implorativa, funcionando como “meu senhor” ou “venerável pai”. Na Mäṣḥafa Ḥēnok (Livro Etíope de Enoque, 1 Enoque), textos como 1 En 15:2 utilizam a forma አቤ (ʾabē, “ó pai”), evidenciando o uso do termo em diálogos entre homens e anjos, reforçando a função intercessora e sapiencial atribuída à figura paterna. O vocábulo também ocorre como parte de títulos compostos, como አቤቱ በጎነት (ʾabētu baggonät, “ó pai de bondade”), em contextos de louvor litúrgico ou súplica. A designação dos santos, monges e patriarcas como “Abēt” mostra que, à semelhança do aramaico ܐܒܐ, o Ge’es desenvolveu um uso teológico e eclesiástico do termo, sobretudo no corpus hagiográfico e nos hinos do Dersanä Māryām (Homilias de Maria).

Importante destacar que, assim como no hebraico bíblico, onde אַב designa o ancestral, o fundador de uma tribo ou o epíteto de um líder carismático, no gueês também encontramos o termo አቡነ (ʾabuna, “nosso pai”) aplicado aos bispos e ao patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope. Esta prática tem origem nos modelos semíticos mais antigos, nos quais o pai era simultaneamente autoridade doméstica, transmissor da sabedoria e representante da divindade. Assim, o termo ʾāḇ no hebraico, ʾab no árabe, ʾabbā no siríaco e ʾabēt no gueês não apenas compartilham uma origem linguística comum, mas sustentam também uma antropologia teológica compartilhada, em que a figura do pai encarna o eixo entre o humano e o sagrado.

VII. O Vocábulo אַב (ʾāḇ) no Antigo Testamento Hebraico

A. Usos Linguísticos

No hebraico bíblico, o termo אַב (ʾāḇ) aparece cerca de 1.214 vezes no AT (confira no final nesta seção), e apresenta uma densidade semântica que transcende largamente a função de designar o “pai” em sentido estritamente biológico. De fato, o escopo de significados e aplicações de ʾāḇ no Antigo Testamento é vasto, abrangendo desde o progenitor imediato até títulos simbólicos de autoridade e funções cultuais, refletindo uma concepção semítica mais ampla segundo a qual as palavras que nomeiam as gerações (como “pai” e “filho”) funcionam sobretudo como indicadores relacionais, sociais e espirituais, e não apenas genealógicos.

Primariamente, ʾāḇ é o pai biológico, como se vê em inúmeras passagens narrativas (cf. Gênesis 22:7; Juízes 11:36), nas quais o termo descreve a relação direta entre um homem e seus filhos. Entretanto, o uso vai muito além do imediato: ʾāḇ é também avô, como em Gênesis 28:13, onde Deus se apresenta como “o Deus de Abraão, teu pai” — sendo Abraão o avô de Jacó. Ainda mais frequentemente, ʾāḇ é o ancestral fundador, o “pai” de uma linhagem inteira ou de um povo, como no caso de Abraão, chamado “pai de uma multidão de nações” (Gênesis 17:4–5; cf. Isaías 51:2), de Sem (Gênesis 10:21), Moabe e Ben-Ami (Gênesis 19:37–38), Esaú (Gênesis 36:9,43) e Jacó (Deuteronômio 26:5). Os “pais” (hāʾāḇōṯ) designam frequentemente as gerações passadas ou os patriarcas da fé israelita, como em Deuteronômio 1:8; 6:10; 29:12 (v. 13); Salmo 44:2 [v. 1]; 106:7; e Jeremias 7:25. Tal uso reforça o elo entre memória ancestral e identidade espiritual, consolidando a autoridade e o exemplo dos antepassados como pilares éticos e religiosos da tradição israelita.

Em outro nível, o vocábulo ʾāḇ é utilizado para descrever fundadores de ocupações e modos de vida, como em Gênesis 4:20–21, onde Jabal é “o pai dos que habitam em tendas e têm gado”, e seu irmão Jubal é “o pai de todos os que tocam harpa e flauta”. A referência aqui transcende a paternidade literal, funcionando como uma designação de protótipo ou originador. Esse padrão se repete em Jeremias 35:6, onde Jonadabe, filho de Recabe, é descrito como o “pai” da seita recabita, não como seu gerador biológico, mas como seu fundador ideológico. A mentalidade de guildas religiosas — como as de sacerdotes, cantores e profetas — parece apoiar essa concepção de ancestralidade funcional, na qual a tradição se ancora em uma figura primitiva arquetípica.

Além disso, ʾāḇ é frequentemente empregado como epíteto honorífico. Homens mais velhos são chamados de “pai” por jovens que lhes prestam reverência (1 Samuel 24:11), e mestres espirituais são denominados assim por seus discípulos — como Elias por Eliseu (2 Reis 2:12), e Eliseu por Joás (2 Reis 13:14). Essa mesma atribuição aparece em 2 Reis 6:21 e 13:14, no contexto da liderança profética. Em Juízes 17:10 e 18:19, sacerdotes também recebem esse título, o que reforça sua posição de mediadores e mentores espirituais. A conexão entre ʾāḇ e autoridade é tal que, no campo sapiencial, os professores se dirigem a seus alunos como “meu filho” (bĕnî), como ocorre reiteradamente em Provérbios (1:8; 2:1; 3:1, etc.), sugerindo que a figura do pai é estendida pedagogicamente àquele que comunica sabedoria.

Por vezes, ʾāḇ designa uma figura de proteção e cuidado, especialmente em relação aos vulneráveis. Salmo 68:6 [v. 5] apresenta Deus como “pai dos órfãos”, e Jó 29:16 mostra o justo como “pai dos pobres”. Em Isaías 22:21, um administrador é chamado de “pai dos habitantes de Jerusalém”, indicando um papel protetor e pastoral. De forma semelhante, Eclesiástico 4:10 recomenda: “Sê como um pai para os órfãos, e como um marido para a mãe deles.” A ideia de substituição funcional — onde ʾāḇ representa aquele que supre, acolhe e protege — confere ao termo uma plasticidade moral e espiritual que o torna central no imaginário ético do Antigo Testamento.

Também não é raro que ʾāḇ represente a figura do conselheiro. Em Gênesis 45:8, José afirma que Deus o fez “pai para Faraó”, isto é, seu conselheiro, seu sustentador. A mesma ideia se vê em 1 Macabeus 2:65 e 11:32, onde a liderança política ou militar se confunde com a paternidade simbólica. Aqui, o “pai” é aquele que guia, instrui e governa, mesmo sem laço biológico. Finalmente, ʾāḇ pode assumir o sentido de criador, como em Jó 38:28, onde se pergunta retoricamente: “A chuva tem pai?”, em referência à origem dos fenômenos naturais. Esta aplicação eleva o termo ao campo metafísico e cosmológico, apontando para Deus como fonte de toda criação.

A multiplicidade de sentidos atribuídos a ʾāḇ decorre de uma característica própria das línguas semíticas, nas quais os termos de parentesco exprimem sobretudo hierarquia geracional. O que distingue ʾāḇ não é necessariamente o vínculo sanguíneo, mas a sua posição em relação à geração seguinte. A lógica é relacional: quem está acima é “pai” (ʾāḇ), quem está abaixo é “filho” (bēn). Tal distinção estrutural e geracional explica a fluidez semântica do termo, permitindo sua aplicação a figuras de autoridade, criadores de tradições, mestres, protetores, conselheiros e até divindades. Essa versatilidade está longe de ser aleatória: ela está enraizada na própria antropologia teológica do Antigo Testamento, na qual toda função de governo, ensino ou cuidado reflete, em alguma medida, a paternidade de Deus.

Êxodo 2:16, 18; 3:6, 13, 15, 16; 4:5; 6:14, 25; 10:6; 12:3; 13:5,11; 15:2; 18:4; 20:5, 12; 21:15, 17; 22:17; 34:7; 40:15; Lev. 16:32; 18:7, 8, 9, 11, 12, 14; 19:3; 20:9, 11, 17, 19; 21:2, 9, 11; 22:13; 25:41; 26:39, 40.

Números 1:2, 4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47; 2:2, 32, 34; 3:4,15, 20, 24, 30, 35; 4:2, 22, 29, 34, 38, 40, 42, 46; 6:7; 7:2; 11:12; 12:14; 13:2; 14:18, 23; 17:2, 3, 6; 18:1, 2; 20:15; 25:14, 15; 26:2, 55; 27:3, 4, 7, 10, 11; 30:3, 4, 5, 16; 31:26; 32:8, 14, 28; 33:54; 34:14; 36:1, 3, 4, 6, 7, 8, 12.

Deuteronômio 1:8, 11, 21, 35; 4:1, 31, 37; 5:3, 9, 16; 6:3,10, 18, 23; 7:8, 12, 13; 8:1, 3, 16, 18; 9:5; 10:11, 15, 22; 11:9, 21; 12:1; 13:6, 17; 18:8; 19:8; 21:13, 18, 19; 22:15, 16, 19, 21, 29, 30; 24:16; 26:3 , 5, 7, 15; 27:3, 16, 20, 22; 28:11, 36, 64; 29:13, 25; 30:5, 9, 20; 31:7, 16, 20; 32:6, 7, 17; 33:9.

Josué 1:6; 2:12, 13, 18; 4:21; 5:6; 6:23, 25; 14:1; 15:13, 18; 17:1, 4; 18:3; 19:47, 51; 21:1, 11, 43, 44; 22:14, 28; 24:2, 3, 6, 14, 15, 17, 32.

Juízes 1:14; 2:1, 10, 12, 17, 19, 20, 22; 3:4; 6:13, 15, 25, 27; 8:32; 9:1, 5, 17, 18, 28, 56; 11:2, 7, 36, 37, 39; 14:2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19; 15:1, 2, 6; 16:31; 17:10; 18:19, 29; 19:2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 21:22.

Rute 2:11; 4:17; 1Sa. 2:25, 27, 28, 30, 31; 9:3, 5, 20; 10:2, 12; 12:6, 7, 8, 15; 14:1, 27, 28, 29, 51; 17:15, 25, 34; 18:2, 18; 19:2, 3, 4; 20:1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 32, 33, 34; 22:1, 3, 11, 15, 16, 22; 23:17; 24:11, 21

2 Samuel 2:32; 3:7, 8, 29; 6:21; 7:12, 14; 9:7; 10:2, 3; 13:5; 14:9; 15:34; 16:3, 19, 21, 22; 17:8, 10, 23; 19:28, 37; 21:14; 24:17.

1 Reis 1:6, 21; 2:10, 12, 24, 26, 31, 32, 44; 3:3, 6, 7, 14; 5:1, 3, 5; 6:12; 7:14, 51; 8:1, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 34, 40, 48, 53, 57, 58; 9:4, 5, 9; 11:4, 6, 12, 17, 21, 27, 33, 43; 12:4, 6, 9, 10, 11, 14; 13:11, 12, 22; 14:15, 20, 22, 31; 15:3, 8, 11, 12, 15, 19, 24, 26; 16:6, 28; 18:18; 19:4, 20; 20:34; 21:3, 4; 22:40, 43, 46, 50, 52, 53.

2 Reis 2:12; 3:2, 13; 4:18, 19; 5:13; 6:21; 8:24; 9:25, 28; 10:3, 35; 12:18, 21; 13:9, 13, 14, 25; 14:3, 5, 6, 16, 20, 21, 22, 29; 15:3, 7, 9, 22, 34, 38; 16:2, 20; 17:13, 14, 15, 41; 18:3; 19:12; 20:5, 17, 21; 21:3, 8, 15, 18, 20, 21, 22; 22:2, 13, 20; 23:30, 32, 34, 37; 24:6, 9.

1 Crônicas 2:17, 21, 23, 24, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 55; 4:3, 4, 5, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 38; 5:1, 13, 15, 24, 25; 6:19; 7:2, 4, 7, 9, 11, 14, 22, 31, 40; 8:6, 10, 13, 28, 29; 9:9, 13, 19, 33, 34, 35; 12:17, 28, 30; 15:12; 17:11, 13; 19:2, 3; 21:17; 22:10; 23:9, 11, 24; 24:2, 4, 6, 19, 30, 31; 25:3, 6; 26:6, 10, 13, 21, 26, 31, 32; 27:1; 28:4, 6, 9; 29:6, 10, 15, 18, 20, 23.

2 Crônicas 1:2, 8, 9; 2:3, 7, 13, 14, 17; 3:1; 4:16; 5:1, 2; 6:4, 7, 8, 10, 15, 16, 25, 31,38; 7:17, 18, 22; 8:14; 9:31; 10:4, 6, 9, 10, 11, 14; 11:16; 12:16; 13:12, 18; 14:1, 4; 15:12, 18; 16:3, 13; 17:2, 3, 4, 14; 19:4, 8; 20:6, 32, 33; 21:1, 3, 4, 10, 12, 13, 19; 22:4; 23:2; 24:18, 22, 24; 25:3, 4, 5, 28; 26:1, 2, 4, 12, 23; 27:2, 9; 28:1, 6, 9, 25, 27; 29:2, 5, 6, 9; 30:7, 8, 19, 22; 31:17; 32:13, 14, 15, 33; 33:3, 8, 12, 20, 22, 23; 34:2, 3, 21, 28, 32, 33; 35:4, 5, 12, 24; 36:1, 15.

Esdras 1:5; 2:59, 68; 3:12; 4:2, 3; 7:27; 8:1, 28, 29; 9:7; 10:11, 16.

Neemias 1:6; 2:3, 5; 7:61, 70, 71; 8:13; 9:2, 9, 16, 23, 32, 34, 36; 10:34; 11:13; 12:12, 22, 23; 13:18; Est. 2:7; 4:14.

Jó 8:8; 15:10, 18; 17:14; 29:16; 30:1; 31:18; 38:28; 42:15.

Salmos 22:4; 27:10; 39:12; 44:1; 45:10,16; 49:19; 68:5; 78:3,5,8,12,57; 89:26; 95:9; 103:13; 106:6,7; 109:14.

Provérbios 1:8; 3:12; 4:1,3; 6:20; 10:1; 13:1; 15:5,20; 17:6,21,25; 19:13,14,26; 20:20; 22:28; 23:22,24,25; 27:10; 28:7,24; 29:3; 30:11,17.

Isaías 3:6; 7:17; 8:4; 9:6; 14:21; 22:21,23,24; 37:12; 38:5,19; 39:6; 43:27; 45:10; 51:2; 58:14; 63:16; 64:8,11; 65:7.

Jeremias 2:5,27; 3:4, 18, 19, 24, 25; 6:21; 7:7, 14, 18, 22, 25, 26; 9:14, 16; 11:4, 5, 7, 10; 12:6; 13:14; 14:20; 16:3, 7, 11, 12, 13, 15, 19; 17:22; 19:4; 20:15; 22:11, 15; 23:27, 39; 24:10; 25:5; 30:3; 31:9, 29, 32; 32:18, 22; 34:5, 13, 14; 35:6, 8, 10, 14, 15, 16, 18; 44:3, 9, 10, 17, 21; 47:3; 50:7.

Lamentações 5:3, 7.

Ezequiel 2:3; 5:10; 16:3, 45; 18:2, 4, 14, 17, 18, 19, 20; 20:4, 18, 24, 27, 30, 36, 42; 22:7, 10, 11; 36:28; 37:25. 44:25; 47:14.

Daniel 9:6, 8, 16; 11:24, 37, 38.

Oseias 9:10.

Joel 1:2.

Amos 2:4,7.

Miqueias 7:6, 20.

Zacarias 1:2, 4, 5, 6; 8:14; 13:3.

Malaquias 1:6; 2:10; 3:7; 4:6.

B. A Função Social do Pai na bêt ʾāḇ

No contexto social israelita do Antigo Testamento, o termo ʾāḇ não pode ser compreendido isoladamente da estrutura tribal e patriarcal que moldava a vida comunitária e religiosa de Israel. A expressão “bêt ʾāḇ”, literalmente “casa do pai”, não se refere apenas ao núcleo familiar imediato, mas a uma unidade doméstica ampliada, profundamente enraizada em tradições semíticas nômades. Essa organização não é um resquício de um passado distante, mas a base estrutural e teológica sobre a qual repousam as narrativas, leis e sabedoria do Antigo Testamento. A bêt ʾāḇ constitui, portanto, o espaço fundamental de identidade, autoridade e transmissão espiritual.

Analogamente à expressão acádia bīt abī e à estrutura tribal beduína, a bêt ʾāḇ compreendia não só o pai, sua esposa e filhos, mas também os filhos casados, os netos, servos e propriedades. Elliger demonstrou que Levítico 18 pressupõe justamente esse modelo multigeracional, evidenciado na cláusula legislativa: “Nenhum homem se aproximará de uma parenta próxima para descobrir-lhe a nudez”, o que só faz pleno sentido em uma residência onde várias gerações coabitam sob a chefia do mesmo patriarca. Em tais lares, o ʾāḇ não era um mero genitor, mas o eixo espiritual e social ao redor do qual a vida se organizava. Sua autoridade era praticamente absoluta: ele exercia controle sobre as decisões econômicas, religiosas e judiciais da família. Como cabeça da casa, era o responsável pelo casamento dos filhos (cf. Gênesis 24), pela administração da herança (cf. Deuteronômio 21:15–17), pela disciplina doméstica (cf. Provérbios 13:24; 23:13) e pela transmissão oral da fé (cf. Êxodo 12:24–27; Deuteronômio 6:7).

O vocábulo ʾāḇ, nesse sentido, também se confunde com o conceito de autoridade absoluta, mas não despótica. O pai é visto como “o centro de onde emanam força e vontade” (TDOT), sendo a figura a partir da qual a unidade doméstica é moldada — uma “comunidade psíquica”, como a descreve o TDOT, composta por esposas, filhos, escravos, servos e propriedades, todos subordinados à figura paterna. Tal estrutura relacional se reflete inclusive na analogia teológica: o modo como o pai molda seus filhos é comparado à ação de um oleiro sobre o barro (Isaías 64:8), e sua ausência ou abandono é descrita como tragédia social e emocional (cf. Salmo 27:10: “Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem…”; cf. Lamentações 5:3: “Somos órfãos, sem pai…”).

A ruptura com essa estrutura — como a que ocorre em Gênesis 12:1, quando Abraão é chamado a deixar sua terra, sua parentela e a “casa de seu pai” — representa mais do que um deslocamento geográfico; ela simboliza uma cisão vocacional com a linhagem anterior, uma fundação de nova identidade espiritual. O mesmo princípio aparece em Gênesis 2:24, onde a união conjugal implica deixar “pai e mãe” para construir uma nova unidade: o casamento é visto como fundação de uma nova bêt ʾāḇ.

Contudo, o Antigo Testamento não idealiza incondicionalmente essa figura de autoridade. Textos legais, embora escassos, revelam limitações e progressos na função e no poder do pai. Por exemplo, em Êxodo 21:7, o pai tem o direito de vender a filha como serva, mas Deuteronômio 21:15–17 impõe limites ao arbítrio paterno ao proibir que se retire a primogenitura do filho da esposa preterida. Em Gênesis 49:4, o direito do primogênito é removido, mas no Deuteronômio tal ação arbitrária é restringida pela lei. Deuteronômio 21:18–21 também estabelece uma distinção quanto ao castigo de filhos rebeldes: em vez de o pai aplicar diretamente a pena capital, como em Gênesis 38:24, agora tal decisão é transferida aos anciãos da cidade, institucionalizando o processo e mitigando o poder patriarcal.

Mais profunda ainda é a contribuição da literatura sapiencial. Enquanto a legislação apresenta apenas fragmentos da relação pai-filho, os livros de sabedoria como Provérbios e Eclesiástico (Sirácida) oferecem uma teologia detalhada da paternidade. Provérbios 14:26 ensina que o temor do Senhor transforma o pai em “refúgio” para os filhos; Provérbios 19:18 adverte que o pai que não disciplina o filho, o condena; e Provérbios 22:6 recomenda que se eduque o menino “no caminho em que deve andar”. O ideal pedagógico é claro: o pai é responsável não só pela instrução, mas pela formação moral e espiritual do filho — inclusive mediante correção física, como indicado em Provérbios 13:24; 23:13–14; 29:15,17. Há aqui uma clara valorização da figura paterna como transmissor da sabedoria divina, não apenas como autoridade vertical.

Por sua vez, os filhos são reiteradamente chamados à escuta, respeito e honra. O mandamento de Êxodo 20:12 (“Honra teu pai e tua mãe”) transcende a obediência infantil e atinge a relação intergeracional em sua totalidade. O verbo כָּבֵד (kāḇēḏ), “honrar”, implica mais que submissão: exige reconhecimento de peso, dignidade, responsabilidade diante dos que vieram antes. Provérbios 15:20; 23:22 e 23:25 afirmam que o filho sábio alegra o pai, enquanto o insensato o envergonha (cf. Provérbios 19:26; 20:20). A maldição ao pai (ou à mãe) era vista como ato de destruição moral e social, com consequências espirituais severas.

A ausência do pai, seja por abandono ou morte, é tratada nas Escrituras como uma condição de vulnerabilidade extrema. Salmo 27:10 expressa a fé de que mesmo quando “meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá”. Em Lamentações 5:3, a condição de órfãos é narrada como lamento coletivo: “Tornamo-nos órfãos, sem pai, e nossas mães são como viúvas”. A orfandade não é meramente biológica, mas representa um estado de desproteção total — ausência de direção, segurança, identidade.

Dessa forma, o vocábulo ʾāḇ, tal como usado no Antigo Testamento, comporta em si uma teologia densa e multifacetada. Ele aponta para a autoridade ordenadora da vida, o vínculo intergeracional que sustenta a identidade de Israel, e a pedagogia moral que modela o caráter do povo de Deus. O pai não é apenas um papel doméstico, mas um arquétipo espiritual que remete, em última instância, ao próprio Deus como Pai — fonte de criação, justiça, misericórdia e correção. Essa realidade se manifesta tanto na vida familiar quanto na experiência coletiva do povo da aliança, cuja fidelidade a Deus é comparada à obediência de um filho ao seu pai (cf. Malaquias 1:6; Deuteronômio 8:5).

VIII. A Paternidade de Deus no Antigo Testamento Hebraico

Embora o termo hebraico ʾāḇ ocorra com frequência em contextos humanos e sociais, sua aplicação a Deus como “Pai” é surpreendentemente rara no Antigo Testamento, o que por si só já indica uma distinção teológica fundamental entre Israel e os demais povos do Antigo Oriente. Em contextos nos quais a paternidade divina é evocada, nota-se um peso semântico concentrado ora na ideia de geração, ora — com mais frequência — na relação de autoridade, proteção e fidelidade pactual. A primeira ocorrência explícita pode ser reconhecida em Êxodo 4:22, onde Yahweh declara: “Israel é meu filho primogênito”. Aqui, o conceito de paternidade divina é enunciado como fundamento da redenção do povo, e a libertação do Egito ganha moldura legal e afetiva dentro da linguagem familiar. A ideia de que Yahweh é Pai porque Israel é seu filho não depende de um evento de criação mítica ou de genealogia, mas de eleição e aliança. No cântico de Deuteronômio 32, o verso 6 formula essa relação de modo quase jurídico: “Porventura não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu?”. O verbo קנה (qānâ) tem aqui valor disputado: pode indicar criação ou posse legal (como em Provérbios 8:22), mas a sequência com עשה (ʿāśâ, “fez”) e כונן (kōnēn, “estabeleceu”) sugere que o texto evoca não apenas a origem, mas a consolidação da identidade nacional sob a tutela de Yahweh. O mesmo cântico, alguns versículos depois (Dt 32:18), utiliza a linguagem obstétrica com יָלַד (yālaḏ, “gerar”) e חול (ḥûl, “dar à luz”) — com a figura da rocha (ṣûr) como matriz teológica — para expressar que Israel foi “gerado” por Deus, embora o tenha esquecido.

A rarefação de textos em que Deus é explicitamente chamado ʾāḇ não impede que a imagem paterna permeie múltiplos textos de forma implícita, sobretudo nas tradições proféticas e nos Salmos. Isaías 63:16 apresenta uma confissão onde Israel afirma que, embora Abraão e Jacó possam ter deixado de interceder, Yahweh permanece como Pai eterno: “Tu, Senhor, és nosso Pai; nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade.” A paternidade aqui é evocada como fidelidade geracional e como redenção histórica, com notável ênfase na precedência de Yahweh sobre os patriarcas. Essa ideia se repete em Isaías 64:8, onde o relacionamento é entre o Pai e o barro moldado: “Mas agora, Senhor, tu és nosso Pai; nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro; e todos nós somos obra das tuas mãos.” A figura do oleiro fortalece o argumento da soberania absoluta de Yahweh sobre seu povo, evocando uma paternidade mais autoritária do que afetiva, onde a criação implica conformação moral e total dependência. Tal concepção aparece também em Isaías 45:9–11, onde o homem não deve contender com seu criador, e a analogia entre pai e filho é usada para ilustrar a legitimidade da soberania divina: assim como um filho não questiona o pai, Israel não deve contestar o modo como Yahweh conduz seu destino.

O profeta Jeremias retoma a figura paterna tanto como chamada ao arrependimento quanto como acusação. Em Jeremias 3:19, Yahweh declara: “Eu disse: Como te porei entre os filhos, e te darei uma terra desejável?... E pensei que me chamarias: Meu pai! e que de mim não te desviarias.” No entanto, a acusação subsequente denuncia exatamente esse desvio: Israel não correspondeu ao amor paternal divino. Mais adiante, em Jeremias 31:9, a imagem é resgatada com forte ternura: “Com choro virão, e com súplicas eu os levarei; guiá-los-ei junto a correntes de águas por um caminho reto... porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito.” Aqui, a figura do Pai é posta como fundamento da restauração escatológica — o retorno do exílio e a renovação da aliança.

Nos Salmos, a paternidade de Deus é evocada principalmente por meio de analogias. Em Salmo 103:13, o salmista afirma: “Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.” A compaixão divina é ancorada na imagem paterna, mas é imediatamente condicionada pelo temor reverente. Em Provérbios 3:12, Deus corrige “como um pai ao filho a quem quer bem”, sublinhando que a função disciplinadora e pedagógica da paternidade também pertence a Yahweh. Nesses textos, não se trata de uma paternidade geradora, mas relacional e funcional: o Pai ama, protege, disciplina, instrui.

A literatura deuteronomista mantém o vínculo entre Yahweh e os “pais” (os patriarcas) como forma de vincular a geração presente ao pacto ancestral. Expressões como “o Deus de vossos pais” (Ex 3:6,15; Dt 1:11; 4:1) adquirem, com o tempo, função quase litúrgica, reafirmando a continuidade do cuidado de Deus ao longo das gerações. Em Deuteronômio, é recorrente a expressão “a terra que o Senhor jurou dar a teus pais” (Dt 6:10; 8:1; 10:11), refletindo a centralidade da promessa feita aos “pais” como fundamento da identidade e esperança da geração atual. A fidelidade de Yahweh aos pais é a garantia de que o povo pode confiar nele.

Paralelamente, o uso de ʾāḇ em contextos dinásticos, especialmente nas promessas feitas a Davi e sua casa, carrega implicações messiânicas. Em 2 Samuel 7:14, Yahweh afirma a Davi acerca de seu descendente: “Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.” Essa linguagem de adoção real reaparece em 1 Crônicas 28:6 e é parafraseada poeticamente em Salmo 2:7: “Tu és meu filho, hoje te gerei.” Tais textos não pretendem afirmar uma geração biológica, mas sim uma adoção política e teológica: o rei recebe, por meio da unção, a prerrogativa de filho, e por isso Deus lhe é Pai — não no sentido mítico, mas como fonte de autoridade e garantia da aliança davídica. Salmo 89:27–28 explicita ainda mais essa função: o rei declara Yahweh como “meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação”, e por isso será feito “primogênito, o mais elevado entre os reis da terra”. É digno de nota que essas passagens, embora empreguem a linguagem filial, têm em vista o papel funcional do rei como representante da nação e receptor das promessas divinas, não sua filiação ontológica.

Dentre os títulos messiânicos atribuídos ao rei ideal em Isaías 9:6 [v. 5], um deles é ʾăḇî-ʿaḏ, “Pai da Eternidade”. Embora a expressão seja hermeneuticamente disputada, a maioria dos estudiosos entende o título como uma metáfora de governo contínuo e tutela sobre o povo, em oposição à leitura literal de “pai eterno” no sentido criacional. A função do messias é aqui assimilada àquela do rei-pai: não como gerador literal, mas como aquele que sustenta e protege perpetuamente a comunidade.

IX. Conclusão Lexical, Litúrgica e Teológica do Uso de Abba no Novo Testamento

O vocábulo abba, em sua aparição transliterada no Novo Testamento, representa uma peça singular da herança linguística e teológica do aramaico da Palestina, preservada com intenção deliberada pelos autores cristãos primitivos. Seu uso em Marcos 14:36, Romanos 8:15 e Gálatas 4:6 não pode ser interpretado como mera sobrevivência lexical: trata-se de um gesto teológico profundamente consciente, que conserva o termo aramaico original não por falta de equivalente grego — pois ὁ πατήρ (ho patēr) o acompanha imediatamente —, mas por respeito à densidade espiritual da linguagem de Jesus e à experiência carismática que ela inaugura. A frase abba ho patēr é, portanto, um híbrido litúrgico-teológico cuja duplicação visa ao mesmo tempo honrar a língua de origem e traduzir seu conteúdo a um novo público. Não é um exemplo de tradução simples, mas um testemunho da fusão entre tradição aramaica e recepção grega.

Na oração de Getsêmani, quando Jesus diz: “Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis...”, o termo abba é, como observou corretamente Dalman, não uma fórmula mística, mas uma expressão direta da intimidade filial de Jesus com Deus. Esse clamor revela que a confiança filial de Jesus não se limita a fórmulas de exaltação divina, mas encontra sua expressão mais autêntica em uma palavra carregada de proximidade afetiva e, simultaneamente, de submissão reverente. A forma aramaica retida em Marcos funciona, assim, como índice de autenticidade histórica da oração, e sugere que a palavra era tão fortemente associada à forma como Jesus se dirigia a Deus que os cristãos gregos preferiram mantê-la intacta em sua tradição oral e litúrgica. Nesse sentido, abba tornou-se uma expressão de alta cristologia: não apenas revela como Jesus se dirigia a Deus, mas como seus discípulos, participando de sua filiação, são autorizados a fazer o mesmo.

Essa teologia é precisamente o que Paulo desenvolve em Romanos 8:15 e Gálatas 4:6. Em ambos os textos, o apóstolo vincula o clamor “Abba, Pai” à ação do Espírito Santo, que atua como agente da adoção (huiothesía) e como testemunha interior da filiação espiritual do crente. O Espírito não apenas garante a inclusão do cristão na família de Deus, mas capacita-o a compartilhar da mesma linguagem filial de Cristo. A função do Espírito, nesse contexto, não é apenas juridicamente forense (como se a adoção fosse um estatuto legal), mas existencial e relacional: o Espírito clama, em nós, com a linguagem íntima do Filho. Esse clamor, κραζον (krazon), em Gálatas 4:6, indica urgência emocional e fervor — não apenas recitação de fórmula, mas expressão visceral da filiação.

A estrutura da expressão em Paulo — Abba, ho patēr — retoma a fórmula preservada por Marcos, mas com uma nuance ampliada: não se trata mais da oração exclusiva de Jesus, mas da oração do corpo de Cristo, dos filhos gerados pelo Espírito. A linguagem de “espírito de escravidão” versus “espírito de adoção” (Rm 8:15) contrasta dois modos de relação com Deus: o temor servil do escravo e a confiança amorosa do filho. Essa oposição é confirmada por uma referência cultural pertinente: no contexto semítico antigo, escravos não podiam chamar seus senhores de abba, assim como servas não chamavam suas senhoras de imma. O privilégio de usar tais termos era reservado aos filhos legítimos, e sua apropriação por parte dos cristãos, por obra do Espírito, revela uma transformação radical do status espiritual do indivíduo diante de Deus.

Essa linguagem de adoção se insere numa teologia ampla de filiação cristã. O cristão não é apenas reconciliado com Deus, mas introduzido em uma relação viva, dinâmica, com Deus como Pai — uma relação que não é impessoal ou generalista, mas marcada por intimidade, reconhecimento mútuo e liberdade. Em Efésios 2:18, Paulo afirma que “por meio de Cristo temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito”, ecoando a mesma tríade cristológica e pneumatológica que sustenta o uso de abba. A doutrina trinitária encontra aqui um de seus pontos de ancoragem existencial mais notáveis: o Pai é conhecido por meio do Filho, e o Espírito garante nossa participação nessa relação.

É nesse contexto que abba deixa de ser apenas um vestígio do aramaico e torna-se um símbolo litúrgico e teológico do cristianismo nascente. A fórmula “Abba, Pai”, provavelmente usada nas primeiras assembleias cristãs em orações e invocações, consolidou-se como expressão da nova identidade dos fiéis. Alguns estudiosos consideram que a fórmula era uma aclamação responsiva — talvez a ser usada em momentos de culto — e que Paulo, ao incorporá-la em suas epístolas, está apelando não apenas a um conceito teológico, mas a uma prática e a uma memória comum aos destinatários. Por isso, a preservação da expressão aramaica em um texto grego é mais do que testemunho linguístico: é confissão, é culto, é pneumatologia em ato.

Por fim, a comparação com os usos judaicos contemporâneos ajuda a demarcar a inovação cristã. Como já notado, o termo abba era raramente usado para Deus no judaísmo pós-bíblico, e quando o era, aparecia em contextos litúrgicos altamente reverentes. Nos Targumim, e mais explicitamente no Talmude (como em Berakhot 16b), abba aparece como título honorífico para rabinos e mestres, mas dificilmente como termo devocional para Deus. A ousadia de Jesus, e posteriormente da comunidade cristã, em usar abba em orações pessoais e comunitárias, revela não apenas uma continuidade com a linguagem doméstica, mas uma reconfiguração teológica do acesso humano ao divino. O que antes era exclusivo de Cristo, torna-se, por adoção, linguagem dos santos.

Bibliografia

BARR, James. “Abba Isn’t ‘Daddy’.” Journal of Theological Studies, n.s. 39, pp. 28–47, 1988.

BOTTERWECK, G. Johannes; RINGGREN, Helmer; FABRY, Heinz-Josef (Ed.). Theological Dictionary of the Old Testament. Tradução por J. T. Willis et al. Grand Rapids: Eerdmans, 1974-2006.

DE BOER, P. A. H. Fatherhood and Motherhood in Israelite and Judaean Piety. BRILL, 1974.

DALMAN, Gustaf. The Words of Jesus. Edinburgh: T&T Clark, 1902.

HOLLADAY, William L. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1971.

KITTEL, Gerhard; FRIEDRICH, Gerhard (Ed.). Theological Dictionary of the New Testament. Tradução e edição de Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids: Eerdmans, 1964-1976.

LAGRANGE, M-J. “La patemité de Dieu dans PAncien Testament.” Revue Biblique (RB), v. 5, pp. 482-483, 1908.

MCCARTHY, D. J. “Notes on the Love of God in Deuteronomy and the Father-Son Relationship Between Yahweh and Israel.” Catholic Biblical Quarterly (CBQ), v. 21, pp. 144-147, 1965.

NEUSNER, Jacob. The Mishnah: A New Translation. Yale University Press, 1988.

NOTH, Martin. The Old Testament World. London: Adam & Charles Black, 1966.

PHILLIPS, A. “Some Aspects of Family Law in Pre-exilic Israel.” Vetus Testamentum (VT), v. 23, p. 349-361, 1973.

RICHTER, Wolfgang. Traditionsgeschichtliche Studien zum Vaterbild im Alten Testament. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1966.

RODD, C. S. “The Family in the Old Testament.” In.: The Bible Translator (BT), v. 18, p. 19-26, 1967.

STAMM, J. J. Ab. In: JENNI, E.; WESTERMANN, C. (Ed.). “Aba.” In: Theological Lexicon of the Old Testament. Hendrickson. 1997.

WRIGHT, C. J. H. “The Israelite Household and the Decalogue.” Tyndale Bulletin (TynBul), v. 30, p. 101-124, 1979.

______. God’s People in God's Land: Family, Land and Property in the Old Testament. Grand Rapids: Michigan. W.B. Eerdmans Publishing Company, 1990.

______. Knowing Jesus Through the Old Testament. Carlisie, UK. Langham Preaching Resources, 1992.

Notas de Rodapé:

- Obs: A referência KTU 1.23:32ff. se refere a um texto específico

de Ugarit.

KTU: É a sigla para Keilalphabetische Texte aus Ugarit (Textos Alfabéticos Cuneiformes de Ugarit). É uma coleção padrão de textos descobertos no sítio arqueológico de Ras Shamra (antiga Ugarit), na Síria. Esses textos são escritos em uma forma de cuneiforme alfabético e são cruciais para o estudo da religião cananeia, linguística semítica e contexto do Antigo Testamento.

1.23: Indica o número do tablete ou texto dentro da coleção KTU. Neste caso, é o tablete número 23 da primeira série (geralmente textos mitológicos e épicos).

32ff.: Significa que a referência começa na linha 32 desse tablete e continua nas linhas seguintes (o “ff.” indica “e seguintes”, como já vimos).

O tablete KTU 1.23 é conhecido por conter o mito da “Birthof the Gracious Gods” (Nascimento dos Deuses Graciosos), que inclui as divindades Shachar (Aurora) e Shalim (Crepúsculo). As linhas 32 e seguintes se refeririam a uma parte específica desse mito.

Voltar ↑

GALVÃO, Eduardo M. “ʾāḇ/ʾabbāʾ”. In.: Dicionário Teológico Hebraico do Antigo Testamento. Biblioteca Bíblica. [Aqui você coloca o ano. Não coloque o ano em que foi postado que consta no link (2025), mas o ano que aparece da última atualização que fica debaixo do título da postagem; ele marca a data da última atualização/edição, já que a maioria das páginas estão em constante atualização]. Disponível em: “cole aqui o link do artigo”. Acessado em: [Coloque aqui a data em que você acessou o link do artigo, com dia, mês e ano. Note que a data que você acessa é diferente da data que consta da última atualização da página.]